弥勒第六届阿细跳月民族节暨云南省非物质文化遗产展示活动在湖泉广场举行,来自全省各州市的手艺人聚集在弥勒,为游客展示属于云南的传统技艺。

乌铜走银

“乌铜走银”制作技艺的第六代传人金永才

乌铜走银是云南特有的汉族传统铜制工艺品,始创于云南石屏。以乌铜(一种在优质铜中按配方掺入金银等其他贵金属后形成的合金)为胎,在胎上雕刻各种花纹图案,然后将纯银(或金)熔化后走入花纹图案的刻痕中,利用高温和化学处理使银(或金)与铜融为一体,再经过冷却、打磨、抛光、捂黑等技术处理后,底铜自然变为乌黑,透出银(或金)纹图案,呈现出黑白(或黑黄)分明的装饰效果。用这种方法制作成的花瓶、香炉、酒器、茶器、文房四宝等工艺品呈现出古色古香、典雅别致的韵味。因一般多以走银为主,故此技艺被称为“乌铜走银”。

腾冲皮影

兰花指是腾冲皮影的一大特色

皮影戏即“用厚纸和牛皮凿成人兽等形状,四肢活动”,这些牛皮制成的道具叫“靠子”。皮影戏演出时,设白色布幕一块,由灯光将皮影人物或动物器具投影显现出来,并设有打击乐、弦乐伴奏。固东以皮影为业较早的是甸苴的张老阔和李老白戏班,1875年固东镇刘家寨太学士刘登岸、僧纲师、刘金斗等拜张、李为师,学习皮影技艺,创造了刘家寨皮影班。后经刘金斗、刘尚荣、刘定中祖孙三代相传,唱腔大量吸收地方音乐,在音乐上别具一格,形成了以刘家寨为主体的皮影戏西腔体。 在艺人的口中,这些牛皮制成的道具叫“靠子”。

固东皮影雕刻精美,装饰味浓,构图诡奇,造型异常,夸张风趣,蕴涵丰富,百人百脸,变化无穷,有独特的欣赏价值和审美价值。固东皮影戏以顺利办事处刘家寨戏班为代表,其传统剧目主要有《杨门女将》、《大闹天宫》、《三打祝家庄》、《说岳》、《说唐》、《封神》、《东周列国》等三百余出。主要代表人物有刘家寨的刘永周、刘定岳、刘定三等,他们均属刘家寨皮影戏班中的第四代、第五代传人。

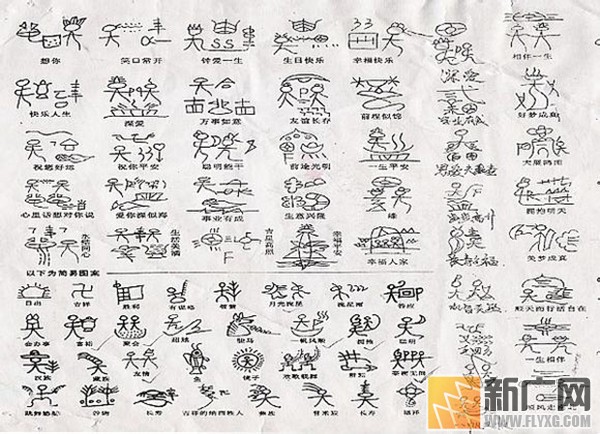

东巴文字

东巴文是一种原始的图画象形文字,主要为东巴教徒传授使用,书写东巴经文,故称东巴文。纳西话叫“司究鲁究”,意为“木迹石迹”,见木画木,见石画石。东巴文是一种兼备表意和表音成分的图画象形文字。其文字形态十分原始,甚至比甲骨文的形态还要原始,属于文字起源的早期形态,但亦能完整纪录典藏。

东巴文是居于西藏东部及云南省北部的少数民族纳西族所使用的文字。东巴文源于纳西族的宗教典籍兼百科全书的《东巴经》。由于这种字由东巴(智者)所掌握,故称东巴文。作为东巴文化的物质载体,东巴经按仪式或道场的不同可分为:祭天、祭署龙、延寿、解秽、祭村寨神、祭五谷六畜神、祭山神、祭祖先、祭家神、求嗣、祭猪神、放替身、解禳灾难、祭胜利神、祭水怪猛妖、开丧、祭死者、祭风、祭短鬼、退口舌是非、驱瘟神、占卜、道场规程、零杂经等24类。东巴经是纳西族古代社会的百科全书,集纳西古文化之大成,记载有天文、气象、时令、历法、地理、历史、风土、动物、植物、疾病、医药、金属、武器、农业、畜牧、狩猎、手工业、服饰、饮食起居、家庭形态、婚姻制度、宗教信仰,乃至绘画、音乐、舞蹈、杂剧等等广博的内容。

黑彝刺绣

彝族刺绣主要分为排和绣。排即排花,在显著位置的图案,多为排花,材料为较细各色开司米毛线。绣,主要用于大面积图案,多用各色丝线。彝族的刺绣物较多,主要是服装、帽子、鞋子、挎包、腰带、背被、伞、套、方巾等。黑彝女性服装上装以粉红为底,下装黑白相间,关节部位为黑色宽边、宽边两侧绣上较冷中性调花边,配上银饰,更显庄重和富贵。

藏族黑陶

大理扎染

大理扎染全靠手工制作,经过手工绘图、扎缝、染漂、扎花、碾平等工序制而成。大理的扎染,多以家庭小作坊的形式出现,采用对人体有益的纯植物——板蓝根为原料,真正的保留了纯朴和完全的手工制作。色彩上,大理的扎染以白、青两色为主色,白色在白族地区是吉祥的象征,青色则象征希望、纯朴和真挚,青白结合就表示“清清白白,光明磊落”。这从一定程度上体现出了白族人淡泊、宽容的心态及对至善人生理想的追求。

丽江珐琅银

傣族织锦

傣锦是一种古老的传统手工纺织技艺,图案设计是通过熟练的纺织技巧创造出来的,多是单色面,用纬线起花,对花纹的组织非常严谨,织造时傣族妇女将花纹组织用一根根细绳系在“纹板”(花本)上,用手挡脚蹬的动作使经线形成上下两层后开始投纬,如此反复循环便可织成十分漂亮的傣锦。设计一幅傣锦,需几百乃至上千根细绳在“纹板”上表现出来,倘若结错一根细线,就会使整幅傣锦图案错乱,可见傣锦的工艺要求极严。

弥勒大三弦

早期的跳乐,彝语又称“阿博毕”,为拍掌跳之意,舞蹈节奏舒缓,动作轻盈舒展,男女边弹边唱边舞,伴奏乐器除小三弦外,还有笛子、三胡、月琴和木叶等,多在村寨以内选择场地进行。民国以后,伴奏跳乐的葫芦小三弦改为木制筒形小三弦。1921年,弥勒县凤凰村阿细青年段显王在筒形小三弦的基础上,制作出第一代大三弦。

1930年,西山烂泥箐村小伙张崇仁制作出第二代大三弦,从此用大三弦伴奏跳乐,传遍阿细的每个村寨。此后,彝族民间艺人石凤林等,又对大三弦进行了改革规范,才成为现在广为流行的彝族大三弦。