《苦树甜果》

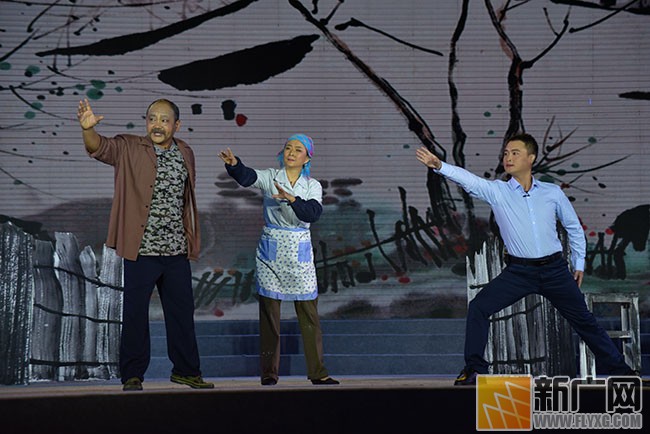

《扶贫路上》

精准扶贫,万千干部进村入户,结对帮扶,公职人员认了乡下亲戚。在扶贫路上,也出现了一些不和谐音,有的靠数字脱贫,有的造假脱贫,有的懒汉得到过度照顾反而引起了群众的不满。但是,杂音盖不住主流,众多干部长期驻村,真情帮扶,也得到了群众的认可和赞扬。扶贫工作中,有的想方设法要保着贫困户的帽子,有的要勤干苦干尽早摘掉贫困户的帽子,这些扶贫中发生的真实小故事,经过创作者的深入挖掘后,被搬上了舞台,成为了云南花灯滇剧艺术周上让人频频点头的节目,得到了评委的认同和观众的掌声。

《分家》

建水“花粉”

人们常说:艺术来源于生活,又高于生活。记者发现,在建水小桂湖广场舞台连续三天的演出中,建水、文山、楚雄、昆明、丽江、以及红河州等各支展演队中,都有扶贫中的小故事节目,有的让人感动,有的让人忍俊不禁,有的让人捧腹。

演出现场

《扶贫路上》中的老倌得到了扶贫的实惠,尝到了甜头,为此他想了种种办法,力图继续保住贫困户的帽子以便继续享受不劳而获的生活,想不到却与儿媳产生了误会。玉溪代表队的《分家》,演绎的则是村中的一对懒惰父子,在家徒四壁、家中只有一个电饭煲的情况下,以便能领两份扶贫慰问物资。《借媳妇》中的乡村干部,为了在县委书记面前表明已经帮助贫困户脱贫,想法帮助贫困户借了一个媳妇,以便蒙混过关。谁知这个借来的媳妇却曾在县委书记家当过保姆而被识破,最终受到了批评教育。

真情脱贫、真心付出的也很多,《在路上》讲述的是扶贫干部长期驻村、妻子误会而送智能手机、要求每天视频通话,而扶贫干部在路上却献出了生命。《喇咪脱贫》则以独特的视角、巧妙的构思、风趣幽默的表演,讲述喇咪以贫为羞,要想方设法脱贫的故事。昆明代表队的《苦树甜果》,讲述的则是因信息不畅、山中蜜桃难以销售只能喂猪,后来连通了互联网、通过网上销售而致富的故事。

现场的多位评委称:这么多的脱贫故事被搬上了舞台,一是说明当今精准脱贫是主旋律,二也说明了创作者能深入生活,把这些常见的故事,通过艺术加工让其变成作品,并且多数节目从人物设计、背景布置、情景对话、唱腔设计上几乎都是生活化、日常化,因此观众也是喜闻乐见的。

记者与多位驻村扶贫干部交流时得知,舞台上的很多节目,都能在扶贫工作中见到,包括《在路上》中,扶贫干部牺牲的事情,都是以真人真事为背景创作的。创作者能把这些真人真事搬上舞台表演,也是对扶贫工作者的一种支持和帮助。

首席记者 任锐刚 摄影报道